- Startseite

- Elektro - so nicht!

- Elektroschrott-Umwelt

- AFu - AG

- Unterrichtsmaterialien und mehr

- Allgemeine Infos

- Grundlagen Projektarbeit

- Projekte, Schulentwicklung

- Elektronik, Amateurfunk

- Kooperationen

- Unterrichtsmaterialien

- Leben, Lernen, Lehren

- E- und H-Felder

- Grundlagen Elektrotechnik

- E-Sicherheit

- VDE - Prüfungen / Messtechnik

- Wechselstromtechnik

- Energie-Grundlagen

- Erneuerbare Energien

- Energie- und Stromversorgung

- Steuerungs- Regelungstechnik

- Installationstechnik

- Gebäudetechnik

- Antriebe und Motoren

- Informationstechnik

- Automatisierung - SPS

- Simulationen-Apps

- Gamification

- Rückmeldung, macht mal ...

- Hinweise Online-Unterricht

- Prüfungen

- Elektriker ohne Grenzen e.V.

- Kommentare

- ZQ-FET

Radioprojekt

Schnelle Übersicht: Was findet sich auf dieser Seite?

- Historisches zum Radio in Deutschland

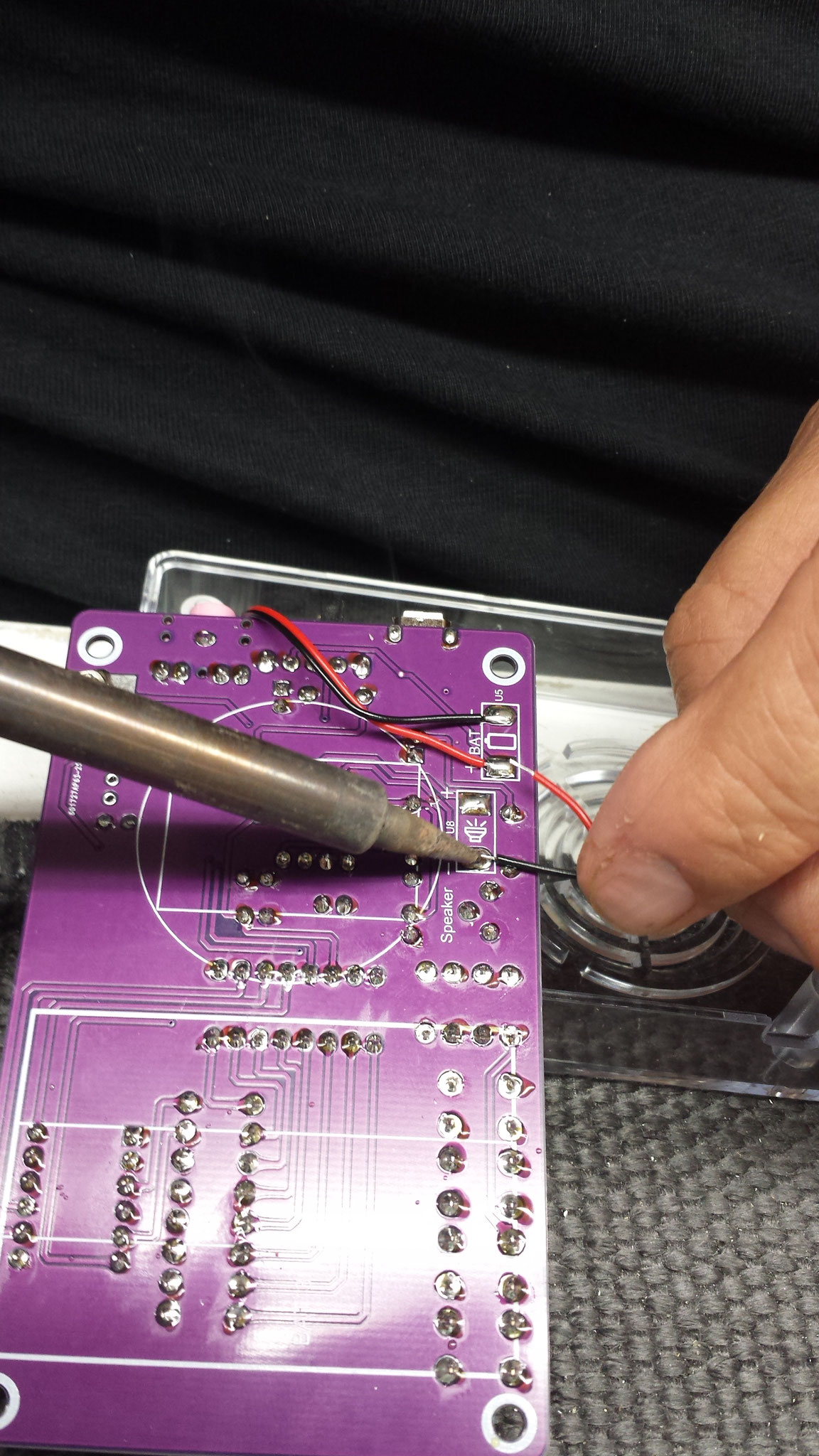

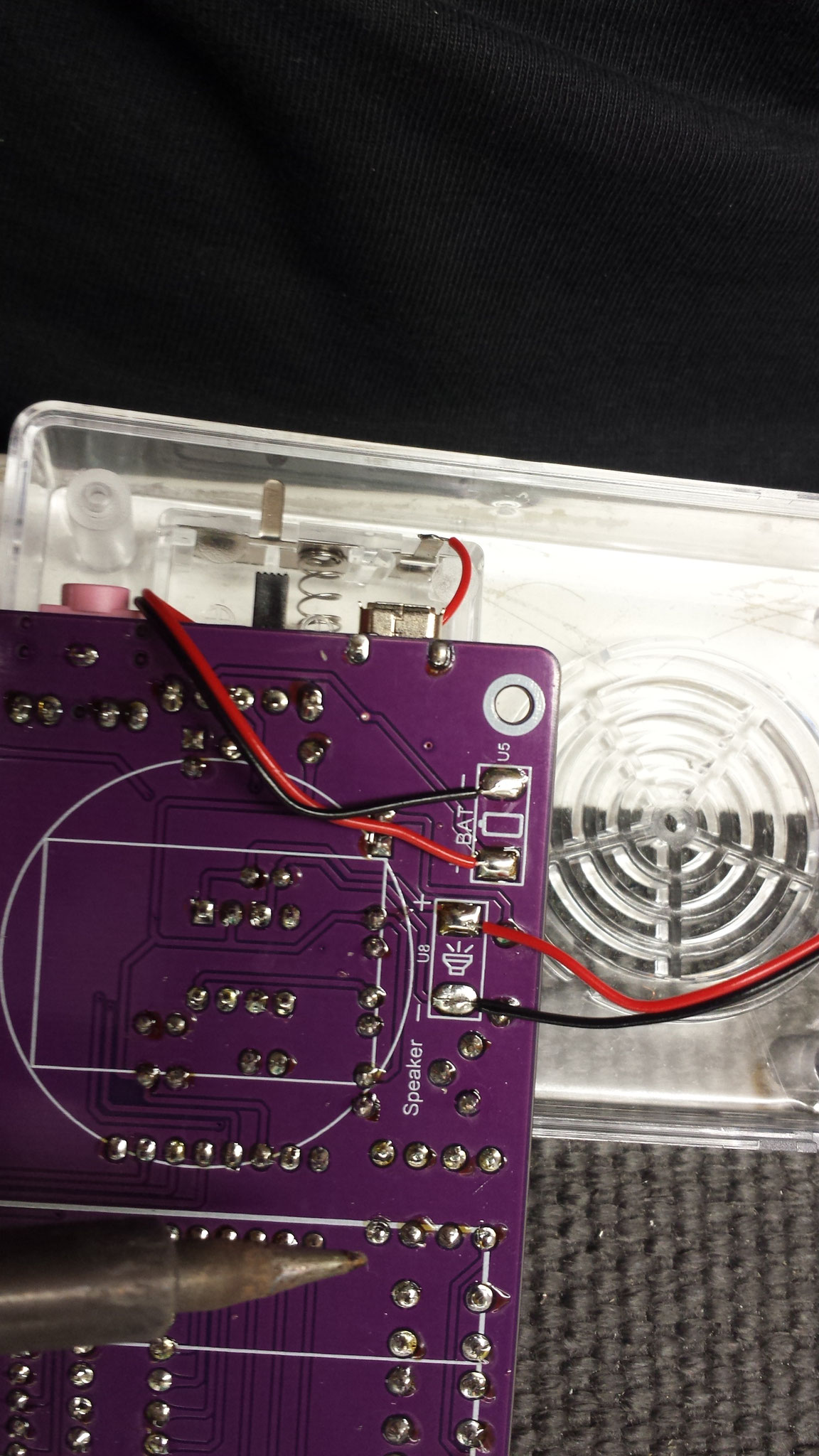

- Eindrücke vom Projektaublauf

- Aufbaubeispiel

- Grundlagen:

Felder, Schwingungen und Wellen

Funktionen eines Radios - Aufbauhinweise. Löten

- Komponenten, Datenblätter

- Grundlagen zu elektronischen Bauteilen: Widerstand, Kondensator, Diode, Transistor.

Happy Birthday, radio in deutschland!

2023 wurde das Radio in Deutschland Hundert - dank Hans Bredow, der denn

Begriff "Rundfunk" prägte.

Fünf Jahre nach Ende des 1. Weltkriegs, am 29.10.1923, mitten in der Zeit der großen Krise, fanden in Berlin aus dem Vox-Haus die ersten eher provisorischen Rundfunk-Sendungen statt.

Wir bauen also daher ein echtes Überhundertjahresradio (-;.

Und hier gibt es eine Hörprobe der damaligen ersten Übertragung.

Aber ... ein simples UKW-Radio, zu Zeiten, wo jeder mit einem Smartphone ausgerüstet ist, das ein Radio, Telefon, Digicam, Navi und noch alles Mögliche mitbringt? Ist das überhaupt

interessant?

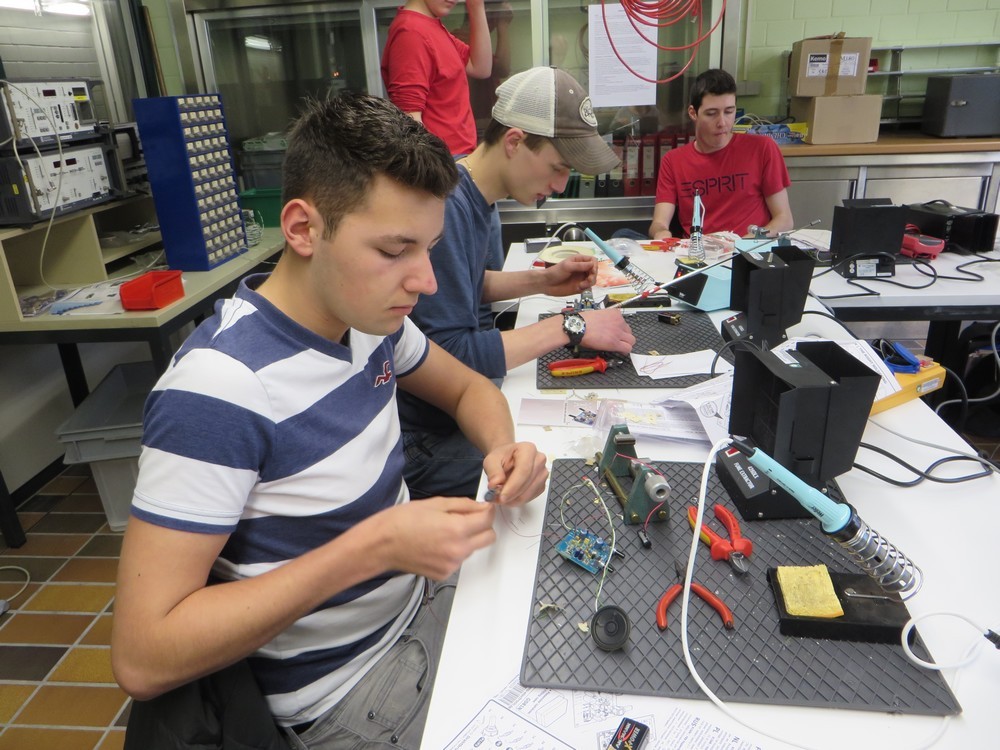

Ja, das geht und sogar mit Spaß, wie die Bilder zeigen.

Es ist eben doch etwas Anderes, Dinge fertig zu kaufen, oder selber zu bauen.

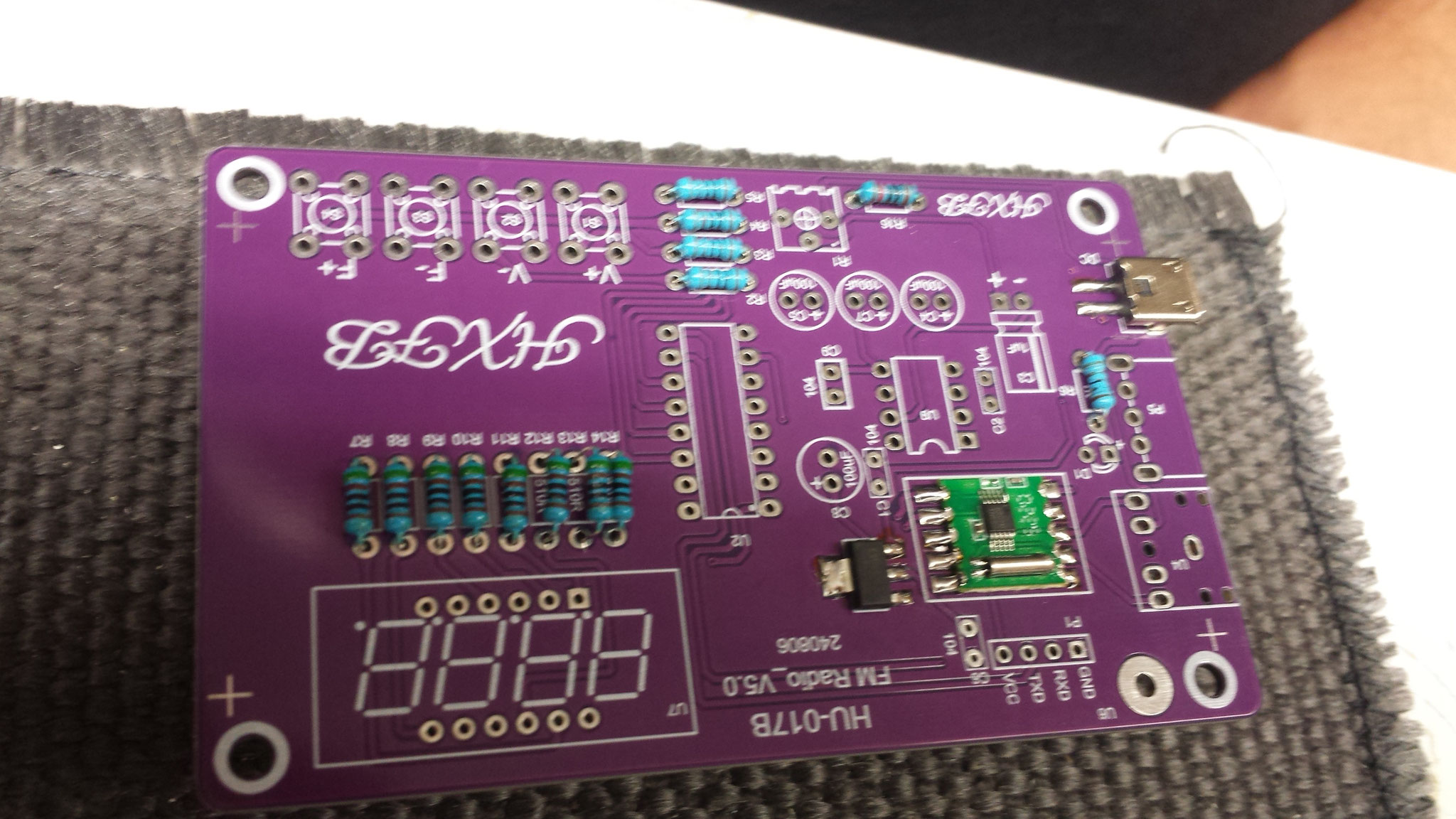

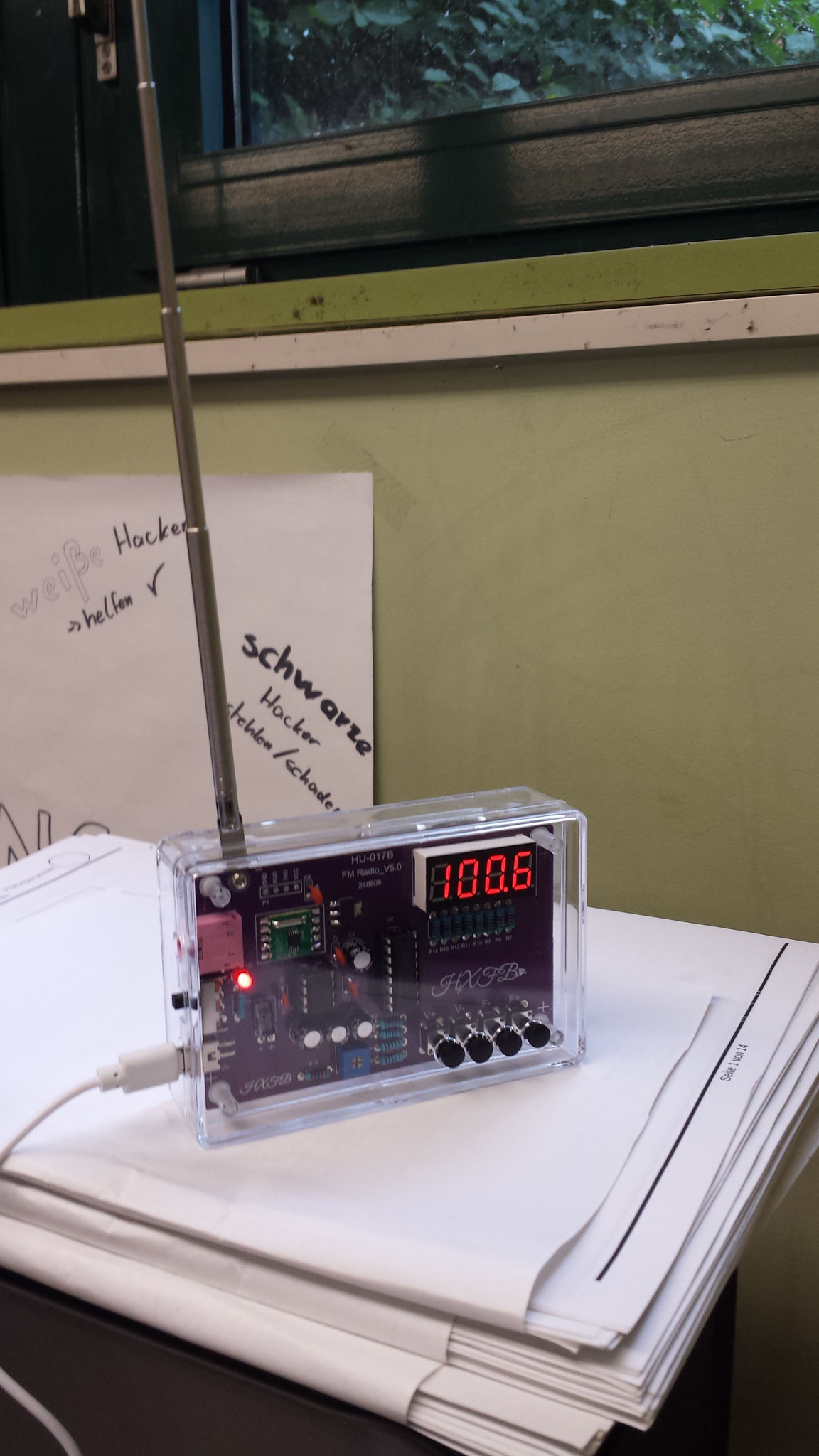

Nach einer Pause 2024 starten wir 2025 mit einem neuen Bausatz, da der alte nicht mehr lieferbar ist.

Das neue Radio ist dafür schick in einem durchsichtigen Kunststoffgehäuse untergebracht und kommt schin etwas digital daher.

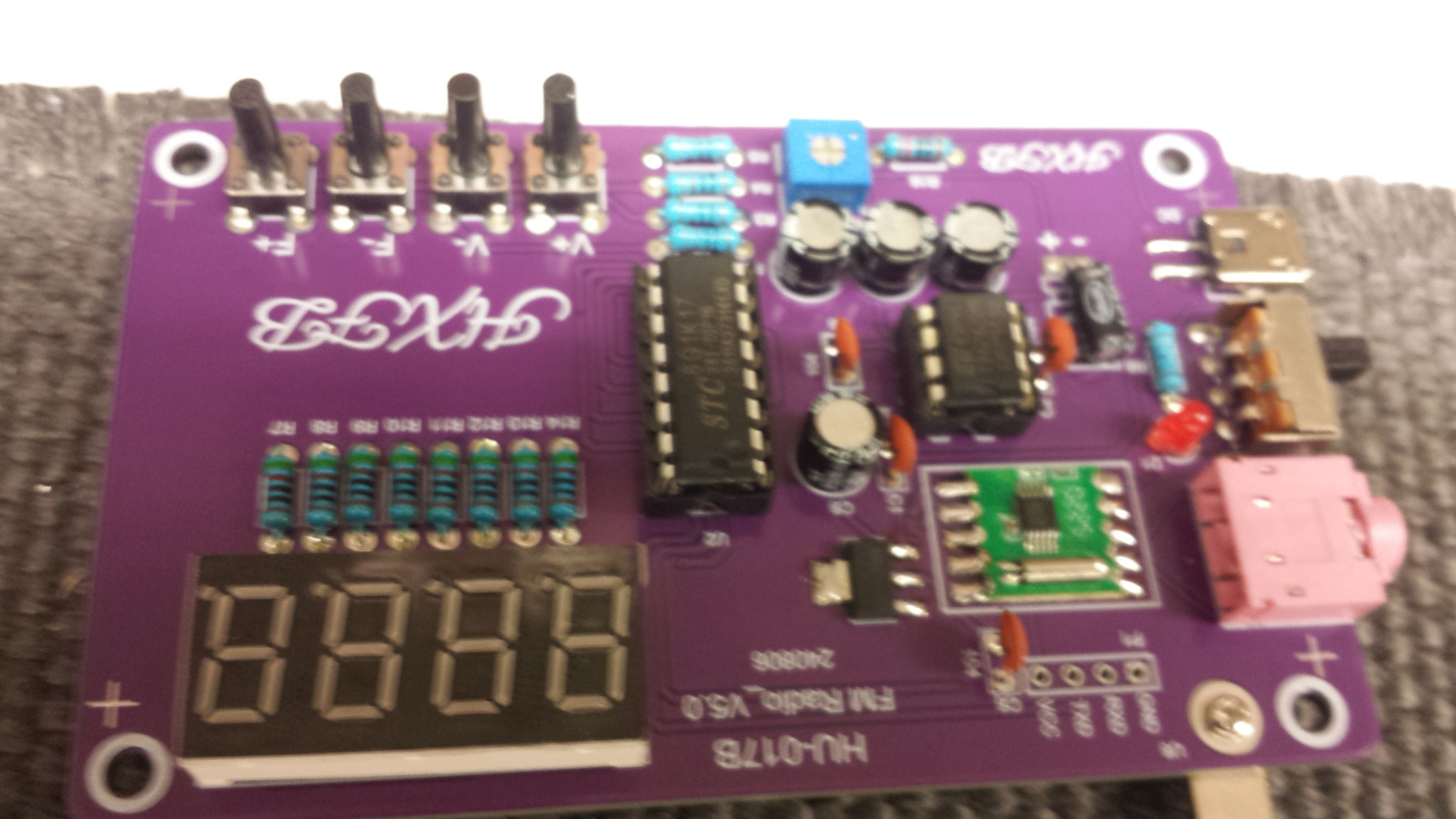

Bei der Gruppe am Dienstag liefen nach geringen Korrekturen alle Radios auf Anhieb!

Auch die zweite Gruppe war erfolgreich.

radioprojekt - erste gruppe 2015

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse E1AT hatten offenbar Freude am Bauen und dem einfachen Gerät.

Auch im Rahmen der Amateurfunk-AG bauen wir zur Einführung so ein Gerät.

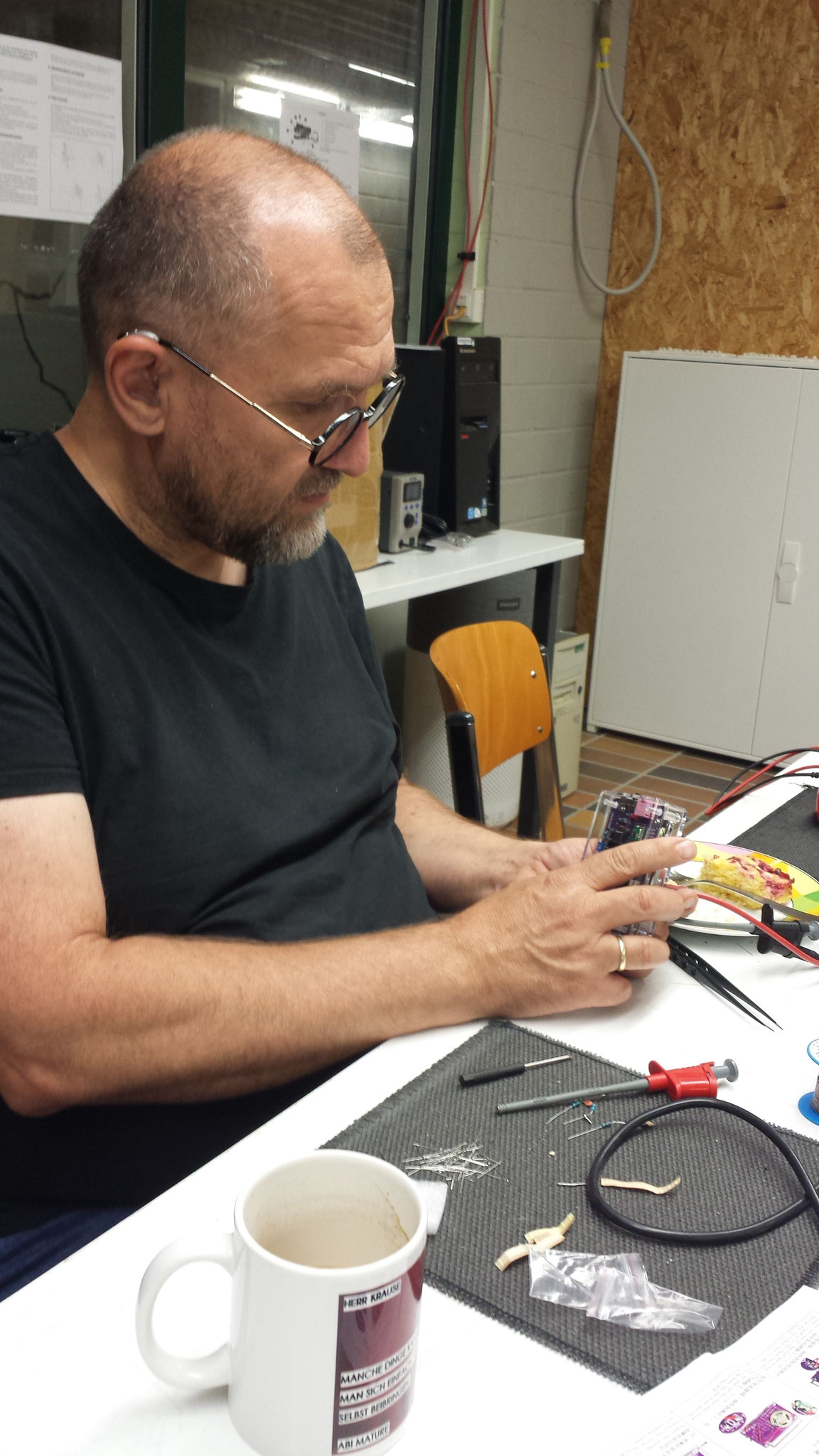

horst baut ein radio ;-)

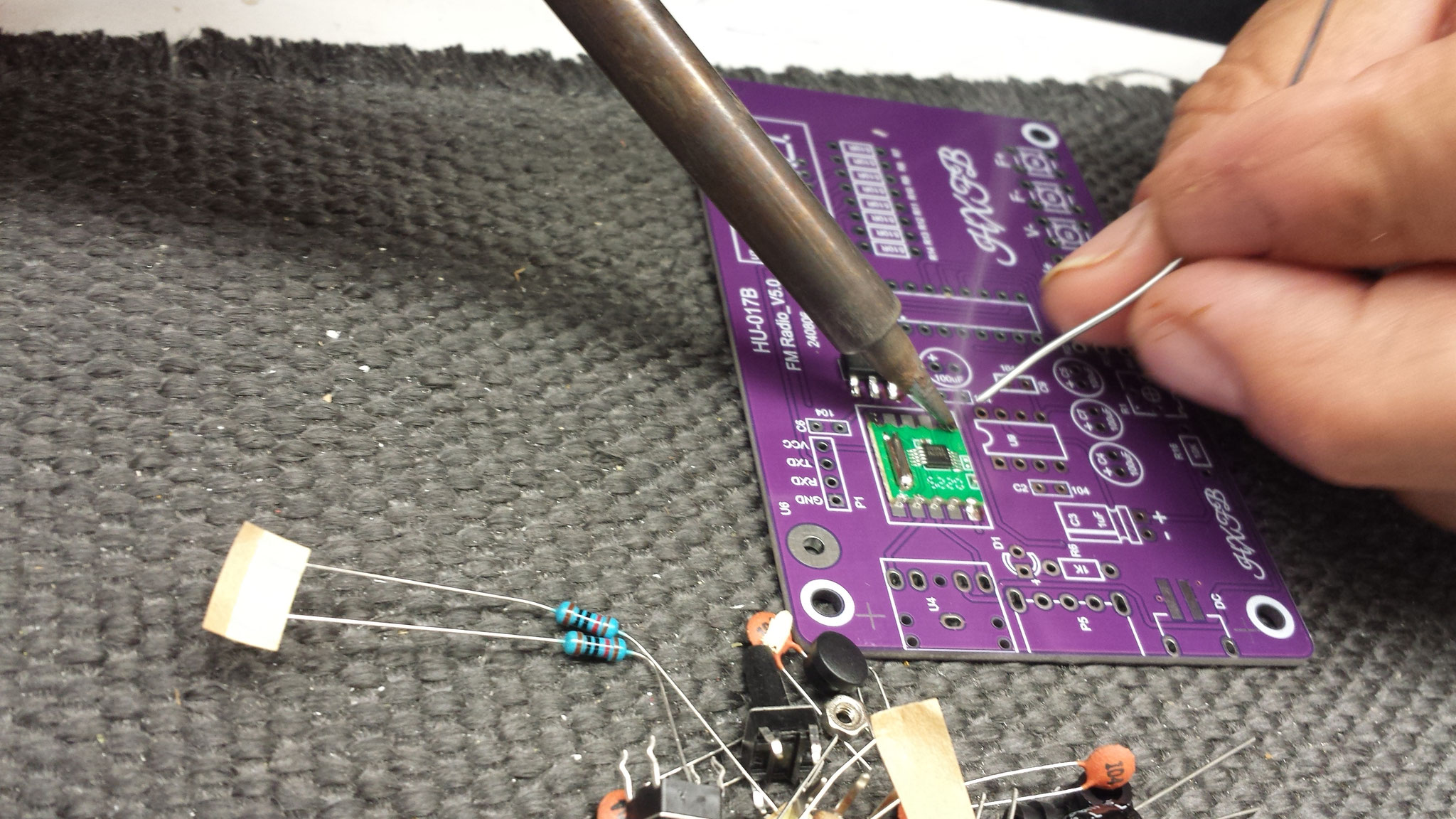

Horst Hölle, geschätzter Fachlehrer Elektrotechnik, wollte auch mal ein Radio bauen.

Nach einer starken Stunde war das Gerät fertig und - lief auf Anhieb.

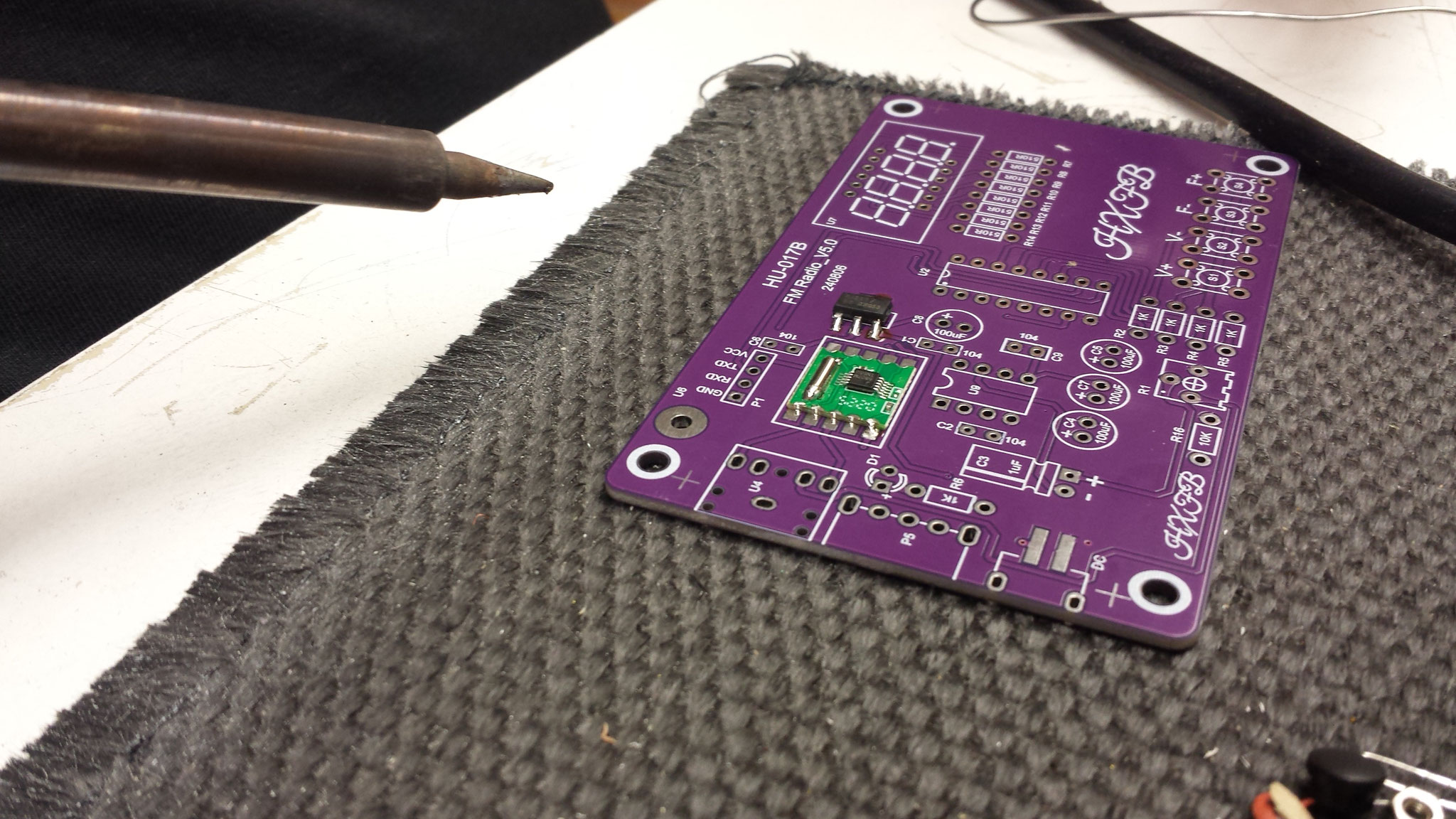

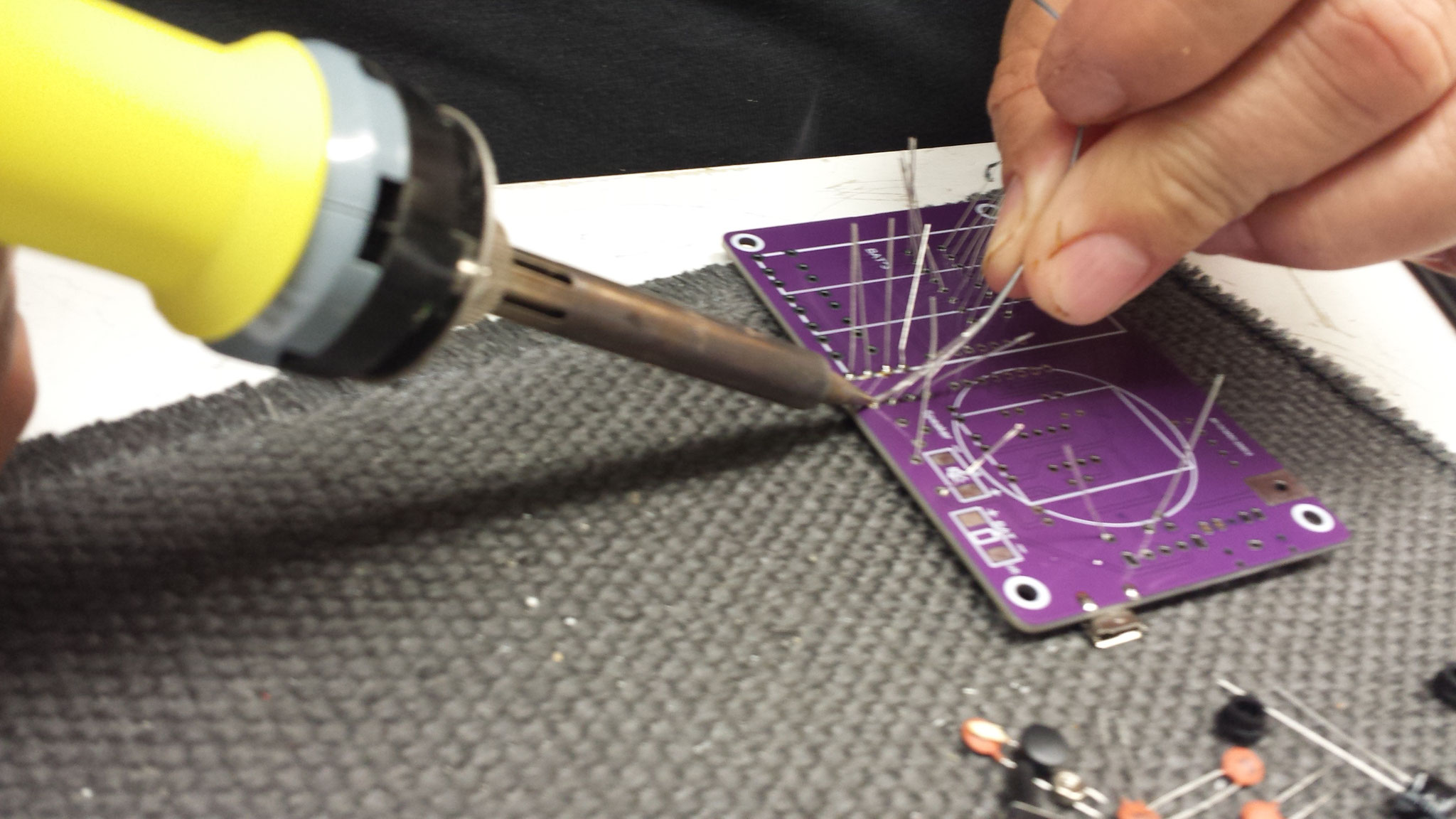

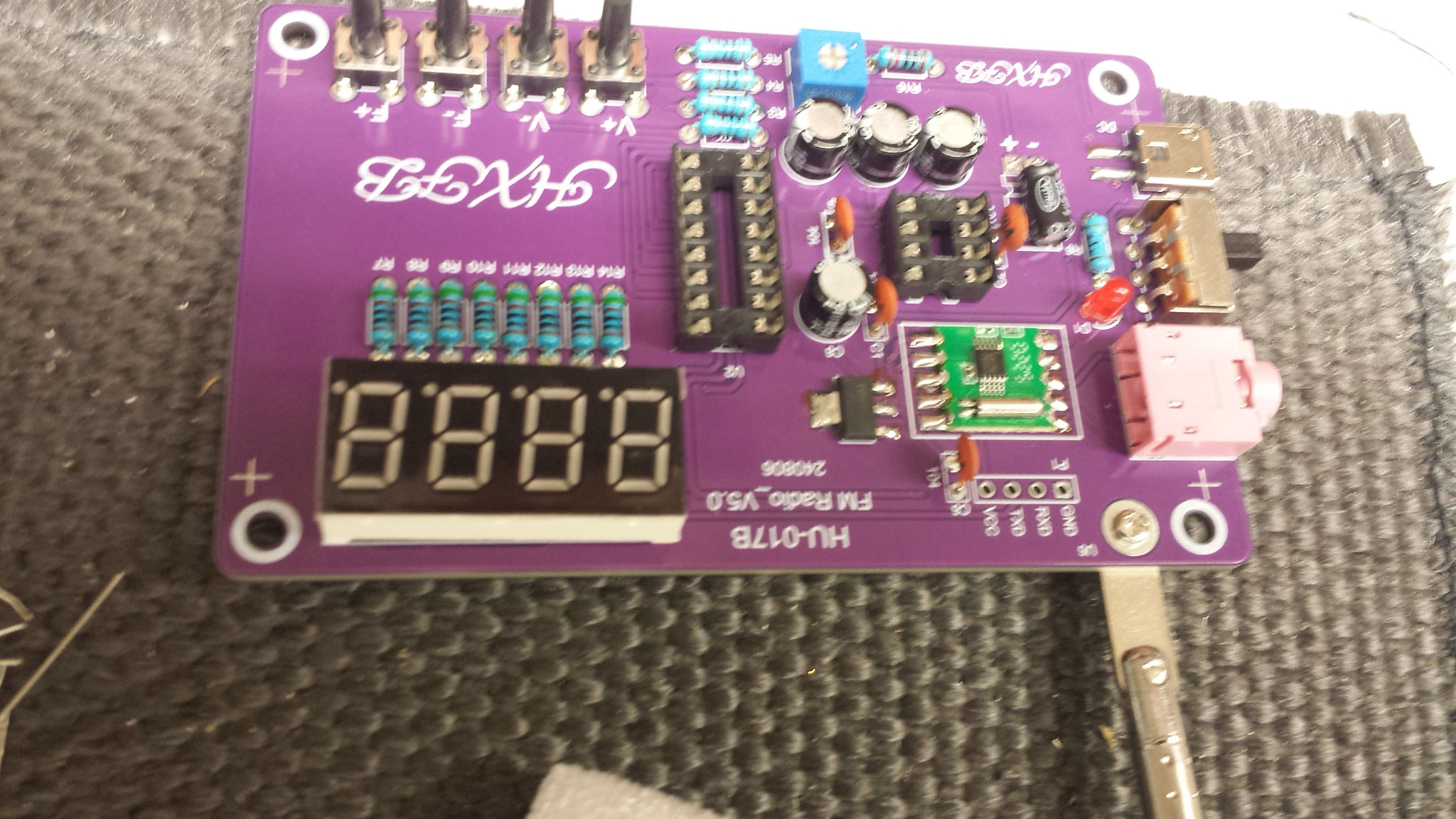

Hier haben wir den Bauablauf festgehalten:

Das Radio - der Gerät ;-).

Einstieg zum "Gerät Radio": Wie funktioniert das eigentlich? Wie kann man sich die Arbeit der einzelnen Baugruppen vorstellen?

Der folgende Film (den es leider auf YouTube nicht mehr gibt) erklärt, wie ein Radio funktioniert, was es macht.

Lade daher das Video herunter und beantworte dann die folgenden Fragen:

- Nenne die Bezeichnung der Wellen, auf denen Radio/Funk basiert.

- Erkläre den Begriff "Frequenz"

- Erkläre, wie sich sich die Wellenlänge (also der Abstand von "Berg zu Berg" oder "Tal zu Tal") ändert, wenn sich die Frequenz erhöht/verringert (Wenn du das noch nicht ganz verstanden hast - selber im Waschbecken oder der Badewanne ausprobieren ;-).

- Erkläre, was die Trägerfrequenz eigentlich "trägt".

- Erkläre die Funktion des zentralen "vielbeinigen" integrierten Schaltkreises (IC), der als ähnliches Muster auch in unserem Bausatz zum Einsatz kommt.

- Erkläre den Vorteil einer Lötverbindung gegenüber anderen elektrischen Verbindungsarten.

Erzeugung von schwingungen

Schwingungen und die daraus entstehenden Wellen sind die Grundvoraussetzung für alles, was "funkt".

Was ist aber nun die physikalische Bedingung für das Entstehen oder die Erzeugung von Schwingungen?

- Es müssen zwei Energiespeicher vorhanden sein .

- Die Energiespeicher tauschen ihre Energie periodisch aus.

Erzeugung einer mechanischen Schwingung

Einfaches Beispiel - siehe Demo im Unterricht:

Ein Lineal wird an einem Ende auf die Tischkante gedrückt, so dass das andere Ende frei beweglich ist.

Nun wird es durchgebogen und dadurch in Schwingungen versetzt.

Fragen:

- Welche beiden Energieformen treten hier auf?

- Wann hat welche Energie ihren Maximalwert und wann den Minimalwert?

Erzeugung von elektrischen Schwingungen

Ändern sich Spannung/Strom periodisch, so handelt es sich um eine elektrische Schwingung.

In der Elektrotechnik haben elektrische Schwingungen eine große Bedeutung:

- In der Energietechnik als Wechselstrom (AC)

- In der Nachrichtentechnik meist als HF = Hochfrequenz, in Form von Wellen

Das Grundelement zur Erzeugung von Schwingungen in der Radio/Funktechnik ist der Schwingkreis,

bei dem Spule und Kondensator zusammengeschaltet sind.

Auch hier gilt: Es werden zwei Energiespeicher benötigt:

- Die Spule speichert Energie im magnetischen Feld

- Der Kondensator im elektrischen Feld

Die Energien tauschen sich periodisch aus. Eine gute Animation dazu findet sich

hier.

Aufgabe:

Erkläre kurz die Abläufe im Schwingkreis für eine komplette Periode.

Technisch werden Schwingungen heute meist nicht mehr mit LC-Schwingkreisen sondern "synthetisch" in digital arbeitenden Schaltungen erzeugt (DDS = Direkte Digitale Synthese).

Die physikalischen Grundlagen: Felder und Wellen.

Zum Einstieg in die Physikalischen Grundlagen geht es um das Thema Felder und Wellen, denn ohne diese Größen gäbe es auch keine Funktechnik, kein Radio und keine

Elektronik.

Hierzu passt der folgende Einführungstext. lies ihn 2x (ja, zweimal!) durch und beantworte dann die

dort gestellten Fragen zum Text.

Als Beitrag zur Allgemeinbildung und zur Entspannung kann man anschließend noch das Video über die "Äthertheorie" anschauen.

Frage: Gibt's den Äther... oder nicht ... ?

Wie man sich das Gebilde "Antenne" überhaupt und die Vorgänge dort vorstellen kann (was ziemlich kompliziert ist), stellt die Animation im Wikipedia-Artikel schön dar.

Das animierte Video zum Thema Wellenausbreitung ergänzt dies noch.

grundfunktionen eines Radios, Wellen,ausbreitung Antennen

Die folgenden Themen werden begleitend in den Unterrichtsstunden der Projektwoche besprochen:

- Was ist Modulation? Welche Modulationsarten gibt es?

- Was bedeutet Mischen gegenüber Verstärken?

- Wie funktioniert ganz grundlegend ein Sender und ein Empfänger?

- Wie und wo breiten sich elektromagnetische Wellen aus? Welche Rolle spielt dabei die Wellenlänge/Frequenz?

- Was macht eigentlich eine Antenne?

Die Antenne ist das zentrale Element der Funkkommunikation und die grundlegendste Antennenform der Dipol. Die Animationen im Wikipedia-Artikel dazu zeigen sehr gut

- die gedankliche Entwicklung vom geschlossenen Schwingkreis zum "offenen Antennenschwingkreis" und

- die Entstehung der Ladungsverschiebungen im Antennenleiter (angeregt durch die empfangenen elektromagnetische Welle) und die daraus entstehende Spannungsverteilung auf der Antenne.

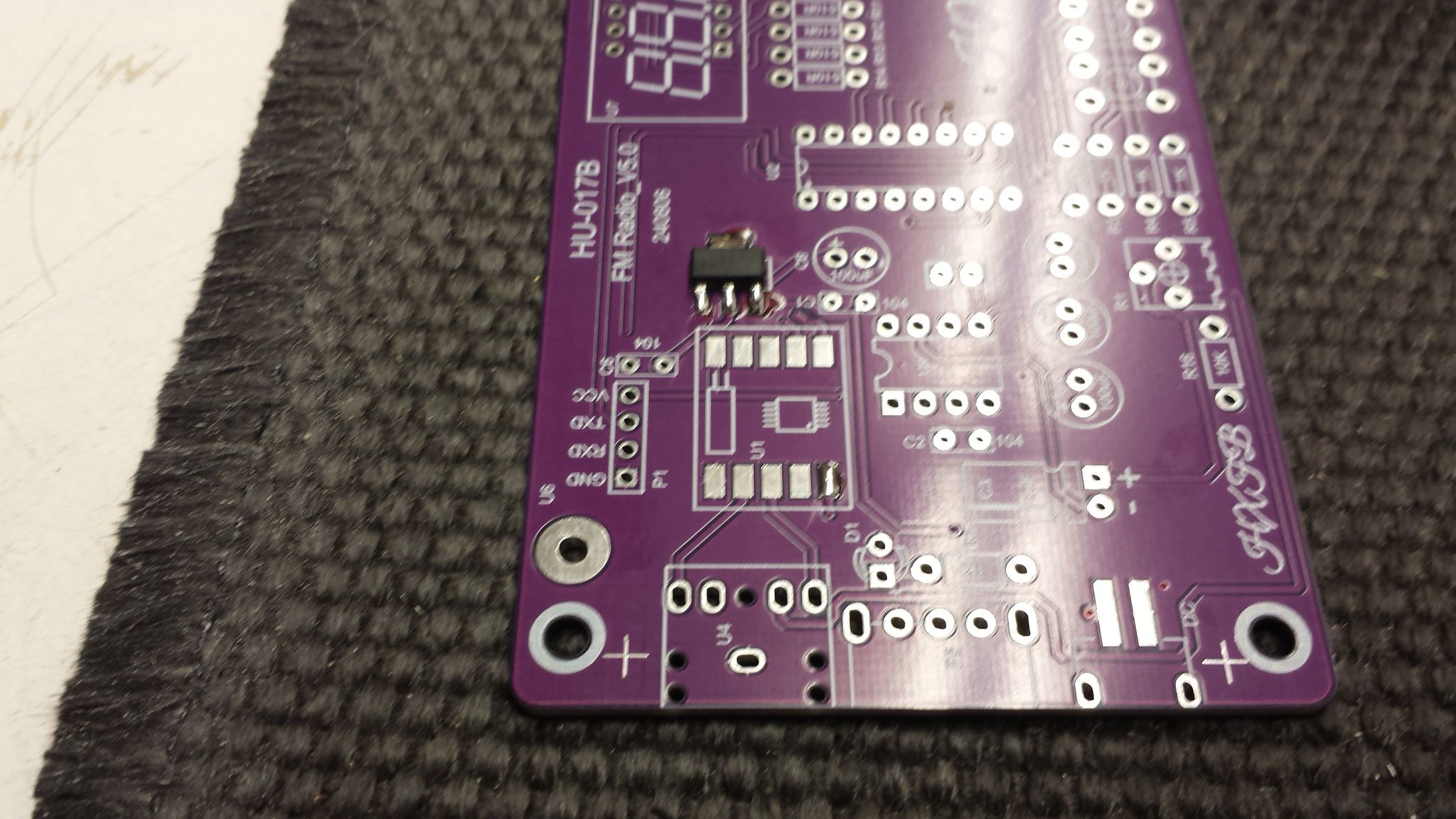

Aufbau des Bausatzes

Beim Zusammenbau von elektronischen Bausätzen hat sich der folgende Ablauf bewährt. Daher bitte zuerst durchlesen und die Hinweise beachten.

Wer noch nie gelötet hat - siehe die Hinweise im nächsten Abschnitt.

Der Aufbau des Radios ist vom chinesischen Hersteller hervorragend dokumentiert.

Auf der Website zum Bausatz finden sich

Schritt-für-Schritt-Anleitungen als Videos und als Bilder mit Erklärungen.

Dass die Videos mit Erklärungen in Chinesisch unterlegt sind, macht nichts - die Reihenfolge beim Aufbau ist auch so gut zu verstehen.

Zudem kann hier auch noch eine pdf-Datei, ebenfalls mit einer detaillierten Anleitung herunter geladen werden. Allerdings bezieht sich dieses Dokument auf eine ältere Version, weicht also an

wenigen Stellen leicht vom aktuellen Modell ab, was aber leicht zu erkennen ist.

Hier noch die Original-Aufbauanleitung, wie sie jedem Bausatz beiliegt.

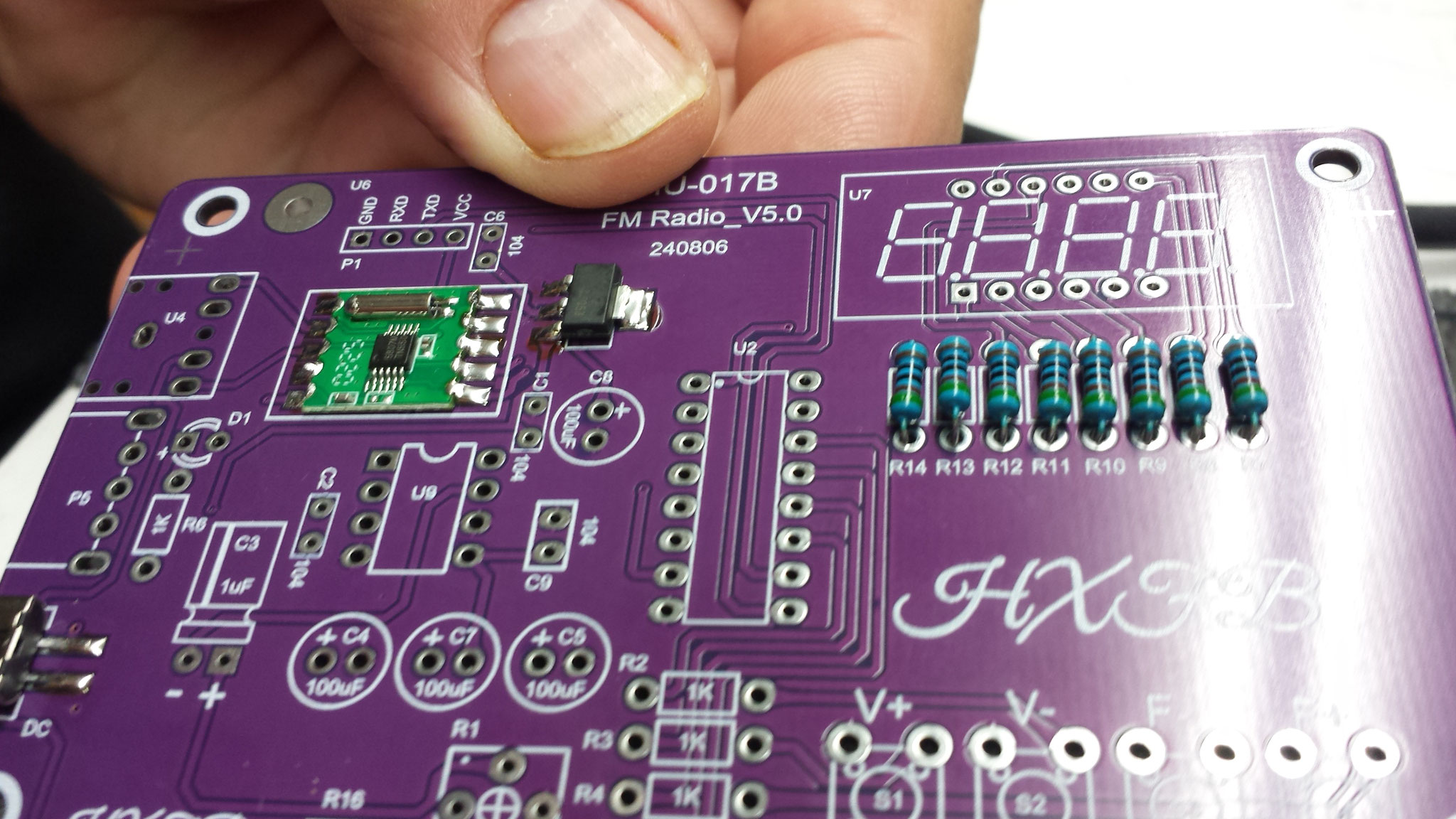

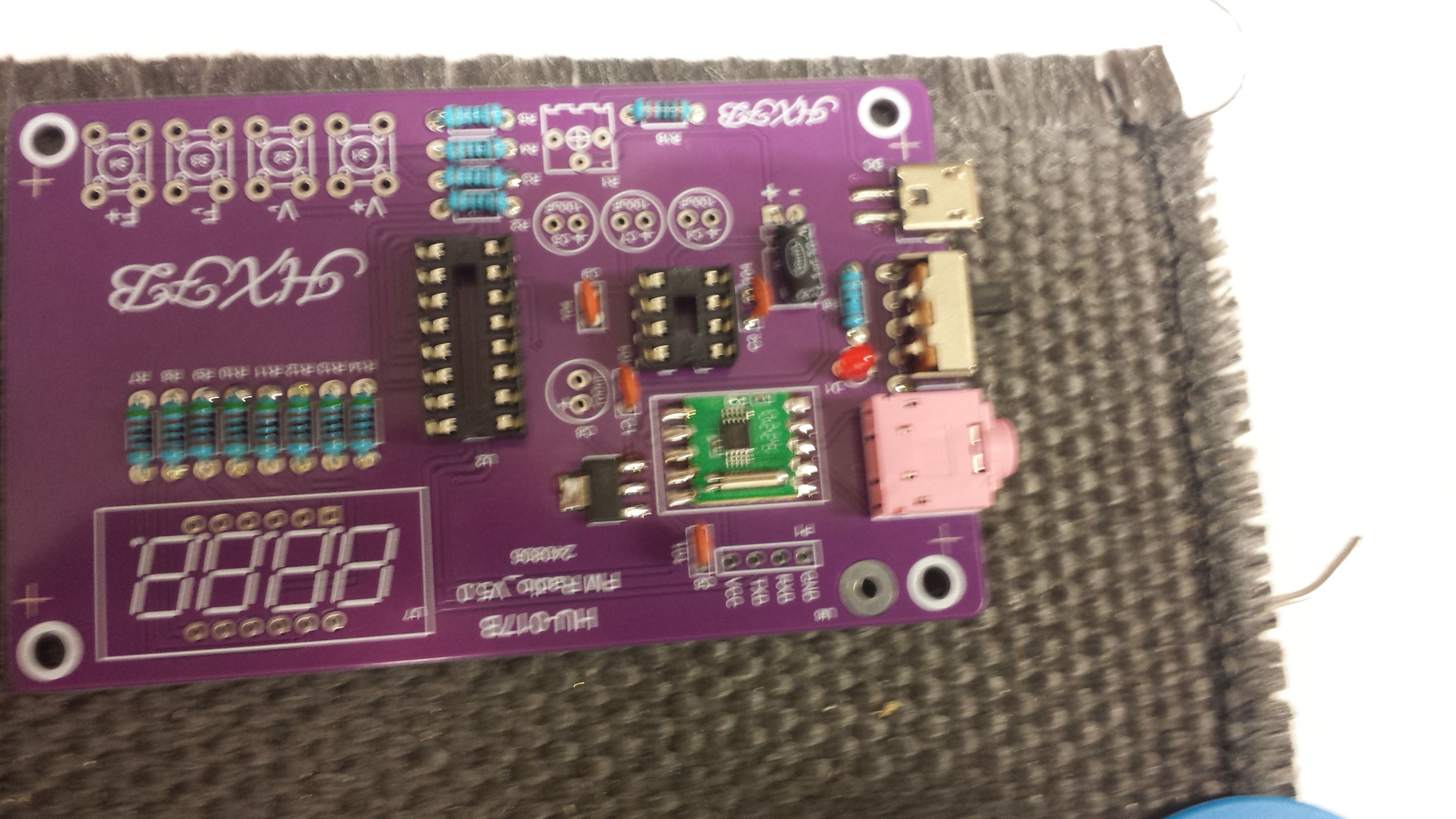

Komponenten des Bausatzes

Der Bausatz besteht im Wesentlichen aus einigen IC, mit "ein paar" Bauteilen drumherum:

- Das Herzstück ist der FM-Radio-Chip RDA5807. Das ist eigentlich schon das ganze Radio mit allen Grundfunktionen. Alleine dafür hätte man in den 70er-Jahren

eine ganze voll bestückte Platine benötigt.

- Der Stereo-Audioverstärker TDA2822

Da der RDA5807 nur einen sehr niedrigen Audio-Pegel liefert, benötigt man zum Betrieb eines Lautsprechers oder niederohmigen Kopfhörer noch etwas "Power".

- Die Steuerung der Funktionen (Frequenz, Lautstärke, Frequenzanzeige, ...) übernimmt der

Mikrocontroller STC8G1K, der sicherlich mit diesen Aufgaben hier nicht überfordert ist ;-).

- Zwar klein und unscheinbar, doch enorm wichtig: Die Spannungsstabilisierung.

Diese Funktion übernimmt hier als 3,3V-Version der Baustein AMS1117.

Es stehen Bausteine mit Spannungen von 1,5 - 5V zur Verfügung.

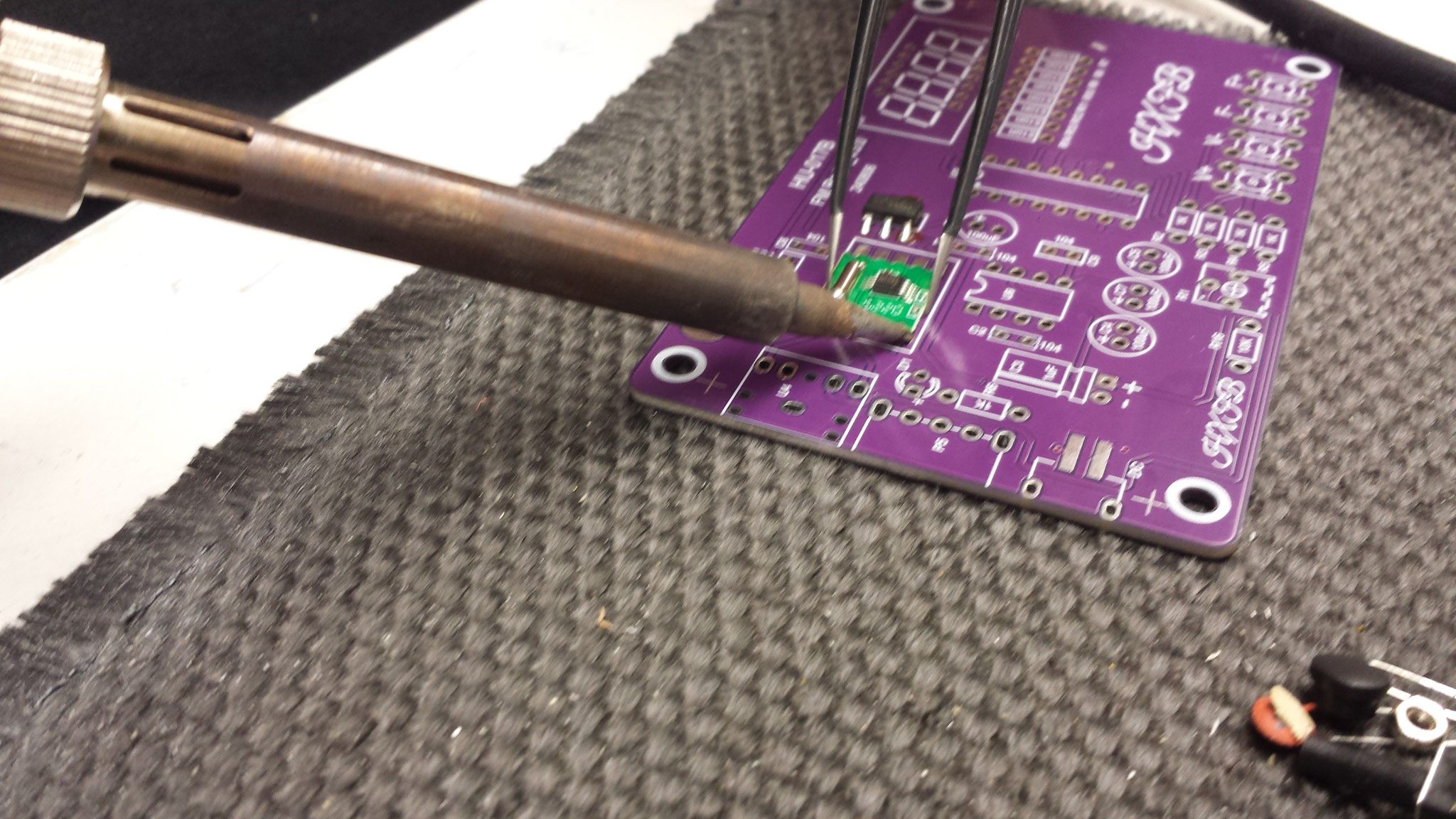

Löten

Beim Verlöten von elektronischen Bauteilen kann man einiges falsch machen.

Wie es richtig geht, kann man in der Beschreibung nachlesen, die bei jedem Bausatz mitgeliefert wird. Dort ist auch der Schaltplan abgebildet.

Das folgenden Videos stellen die Arbeitsweise sehr gut dar:

Teil 1 - Grundlagen

Teil 2 - Löten auf Platinen, Entlöten.

Aufgabe: Fasse die wichtigsten Punkte stichpunktartig in einem Mindmap zusammen:

- Voraussetzungen, Arbeitsmittel, Werkzeuge

- Lötdämpfe ...?

- Handhabung des Lötkolbens

- Schrumpfschlauch - wozu?

- Das Aussehen einer guten Lötstelle

- Falsches Bauteil? Möglichkeiten zum Entlöten

- Flussmittel - wozu?

- Die Lötspitze: Wie sieht sie aus? Muss sie gereinigt/verzinnt werden?

Widerstandsbauteile

Beim Zusammenbauen begegnen uns viele verschiedene elektronische Bauelemente. Wir beginnen hier mit dem "einfachsten"Bauteil, dem Widerstand.

Schaut euch dazu das folgende Video an und beantwortet dazu die Fragen:

- Der Begriff Widerstand hat zwei Bedeutungen. Erkläre beide Bedeutungen.

- Strecken haben z.B. die Einheit m (Meter), Spannungen die Einheit V (Volt). Da das beides gerne verwechselt wird: Nenne die Einheit des elektrischen Widerstandes und das Formelzeichen (ok - das ist simpel).

- Notiere, nach wem diese Einheit benannt wurde.

- Die Bauteile einer elektronische Schaltung sind auf einer Grundplatte befestigt. Wie nennt man diese "Platte" (Fachbegriff)?

- Recherche im Weg oder Vorwissen: Erkläre, was beim Verlöten von Halbleiter-Bauteilen besonders zu beachten ist.

- Recherche im Web oder Vorwissen: Erkläre den Unterschied zwischen "bedrahteten Bauteilen" und SMD-Bauteilen.

- Nenne drei Typen (Bauformen) von Widerständen.

-

In einer Tabelle:

Zeichne das Schaltzeichen von Widerstand, Kondensator, Spule, Diode, LED, Transistor und ergänze den Kennbuchstaben (die so genannten "Betriebsmittel-Kennzeichnungen"). - Fertig!

Kondensatoren und Spulen

Kondensatoren und Spulen (Induktivitäten) hängen eng mit den Themen der Felder zusammen. Das Verhalten der Bauteile wird ausführlich im 2. Lehrjahr besprochen weshalb hier nur eine kurze Übersicht gegeben werden soll.

- Kondensatoren sind "Bauteile des Elektrischen Feldes". In ihnen bauen sich mit steigender Spannung wachsende Elektrische Felder (E) auf.

- Spulen sind "Bauteile des Magnetischen Feldes". In ihnen bauen sich mit steigenden Strom wachsende Magnetische Felder (B) auf.

- Kondensator und Spule sind Energiespeicher.

- Der Kondensator speichert Energie im E-Feld

- Die Spule speichert Energie im B-Feld. - Die Kenngröße dieser "Energiespeicherfähigkeit" ist

- Bei Kondensatoren die Kapazität

- Bei Spulen die Induktivität. - Spulen und Kondensatoren sind, im Gegensatz zu ohm'schen Widerständen, Bauteile, deren Eigenschaften (z.B. der Wechselstromwiderstand) von der Frequenz abhängen.

- Schaltet man Spule und Kondensator zusammen, so treffen zwei Energiespeicher zusammen, die Ihre Energien wechselseitig austauschen können. Das ist die Voraussetzung für ein System, dass Schwingungen erzeugen kann. Eine solche Zusammenschaltung heißt Schwingkreis, die Baugruppe zur Schwingungserzeugung nennt sich Oszillator (von oszillieren = Schwingen).

- Der Oszillator bestimmt sowohl beim Sender als auch Empfänger die Frequenz des ausgesendete/empfangenen Signals.

- In unserem Bausatz ist die Spule als "gedruckte Spule" in Form einer Leiterbahn auf der Platine aufgebracht und muss daher nicht aus Draht angefertigt werden.

Aufgabe:

Erstelle mit Hilfe des Fachkundebuches und der Tabellenbücher eine Tabelle, die Kondensator und Spule gegenüber stellt. Die Tabelle soll folgende

Angaben enthalten:

- Kurzbezeichnung der Bauteile (Abkürzung)

- Schaltzeichen

- Kleine Bauteilkunde: Beispiele für Bauformen (Typen,Materialien, technische Daten.

- Einsatzbereiche von Kondensatoren und Spulen in der Elektronik. Wo kommen sie zum Einsatz und wofür?

- Formel zur Berechnung

- der Kapazität eines Plattenkondensators

- der Induktivität einer Zylinderspule

mit zwei selbst gewählten Beispielrechnungen.

Dioden und Transistoren

Weitere wichtige Bauteile sind Dioden und Transistoren.

Es sind so genannte "Halbleiter" die heute zutage in fast allen Fällen aus Sikizium bestehen.

Lies die "Kurzinfo Dioden" durch ....

...und beantworte die folgenden drei Fragen:

- Was machen Dioden?

- Bei welcher Spannungshöhe in Vorwärtsrichtung beginnt eine Si-Diode zu leiten?

- Nenne drei Anwendungen von Dioden.

Eine seht gute animierte Erklärung zur grundlegenden Funktion findet sich hier:

Aufgaben/Fragen zum Video:

- Nenne die Anzahl der Transistoren, aus denen aktuelle Smartphone-Prozessoren bestehen.

- Erkläre, wofür Transistoren hauptsächlich verwendet werden.

- Aus welchem Material bestehen aktuelle Dioden und Transistoren? Wie kann man sich den Aufbau auf der Ebene der Atome vorstellen?

- Erkläre die Begriffe N- und P-Dotierung und welche Bedeutung sie für die Leitfähigkeit haben.

- Erkläre, was an der Grenze zwischen N- und P-dotiertem Silizium passiert.

Welcher typische Spannungswert ist damit verbunden? - Skizziere den Aufbau eines Transistors, ausgehend von der Diode.

- Erkläre den Zusammenhang zwischen Basis- und Kollektorstrom.

- Gib die Formel zur Berechnung der Stromverstärkung B und einen typischen Wert dafür an.

- Nenne die Bezeichnung des hier gezeigten Transistor-Grundtyps.

- Erkläre, durch welche Maßnahme sich die Verstärkung einer Schaltung weiter erhöhen lässt.

Die Dokumentation ...

... sollte folgendes enthalten:

- Allgemeine Projektbeschreibung: Worum geht's hier? Was wird gebaut?

- Knappe Grundlagen des analogen UKW-Rundfunks:

Seit wann gibt es ihn in Deutschland? Welche Vorteile beitet FM gegenüber AM?

Frequenzbereich, Modulationsverfahren (FM). - DAB - das Nachfolgesystem des analogen Rundfunks.

Unterschiede zu FM: Frequenzbereiche, Übertragunsverfahren. Zusatzdienste.

Ausbaustand. Pläne für die Abschaltung des FM-Systems. Wann geplant? - Kurze Beschreibung des Bausatzes: Bauteile, Funktion

- Aufbau:

- Bestückung, Löten

- mechnische Arbeiten

- Verdrahtung - Ergebnis: Wie war's?

- Eigene Bilder, die den Aufbau zeigen, machen sich ebenfalls gut.

Zum Schluss ...

Die Geschichte des Radios. Zum Anhören, natürlich ;-)!

Und noch etwas Besonderes:

Eine kurze Ansprache (in Farbe) von Albert Einstein zur Eröffnung

der Funkausstellung Berlin 1930.